【鍼灸EBM最前線:鍼のエビデンスの現状「鍼がポジティブな効果を出す可能性が高い疾患」(6)「慢性腎臓病」】

82疾患が「鍼がポジティブな効果を出す可能性が高い疾患」です。

以下、引用。

「【腎臓病学】」

「慢性腎臓病」

以上、引用終わり。

慢性腎臓病(CKD)とは、腎臓の働きが慢性的に低下している状態を指します。尿たんぱくや腎臓の働きを示す『糸球体濾過量』の低下が健康なヒトの60%未満となり、3ヶ月以上続くことで診断されます。

2023年に日本腎臓学会から『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』(東京医学社2023/6/21)が出版されていますが、鍼灸や補完代替医療に関する記述はありません。

まずは2016年のコクラン・システマティックレビューです。

↓

2016年6月28日

「慢性腎臓病(CKD)の症状に対する鍼治療および関連する介入」

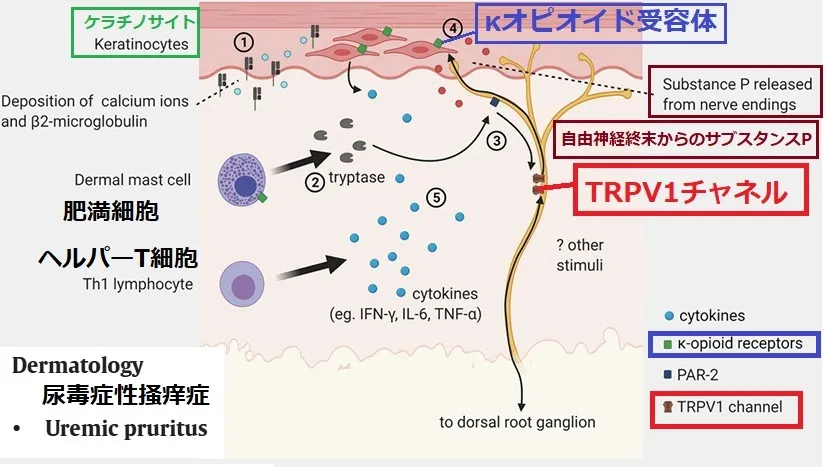

※「【著者の結論】定期的な血液透析を受けている患者の疲労、うつ病、睡眠障害、尿毒症性掻痒症に対する補助介入としての手技指圧の短期的効果に関するエビデンスの質は極めて低かった」

↑

上記は鍼ではなく、「アキュプレッシャー指圧」になります。

疲労やうつ、睡眠障害は、よく見られる症状ですが、わたしが経験した症例の主訴は慢性疼痛です。日本の鍼灸マッサージの臨床で経験する慢性腎臓病(CKD)患者の主訴のほとんどは慢性疼痛なのではないか?と個人的経験から推測しています。

2021年のシステマティックレビューによれば、慢性腎臓病(CKD)患者の疼痛の有病率はかなり高いです。

↓

2021年

「慢性腎臓病患者における疼痛の有病率のシステマティックレビューとメタアナリシス」

※「筋骨格痛は、保守的に管理されている慢性腎臓病(CKD)患者の42%または透析を受けている45%における最も一般的な疼痛症状であるようであり、一方、腹痛は腎移植患者で41%と最も多く見られた。」

2017年の台湾の鍼のランダム化比較試験(RCT)は、クレアチニン・レベルを低下させ、推算糸球体濾過量レベルを増加させました。

推算糸球体濾過量は、90 mL/分/1.73 m2以上が正常値であり、数字が小さければ小さいほど腎機能は低下しています。

アミノ酸「グリシン」からつくられた「グリコシアミン」は肝臓から血液によって運ばれ、骨格筋の中に入るとリン酸化されエネルギー源となる「クレアチンリン酸(フォスフォクレアチン)」となります。「クレアチンキナーゼ」によって分解されると、「クレアチニン」となって血中に入り、腎臓の糸球体に濾過されて、再吸収されずに尿中に排泄されます。最も正確なのは「イヌリン・クリアランス」ですが、イヌリンを点滴注射する必要があるため、採尿して測れる「クレアチニン・クリアランス」から推算糸球体濾過量を計算します。

2017年4月19日

「慢性腎臓疾患患者の腎機能における鍼:シングル・ブラインド・ランダム化プリミナリー比較試験」

※「【結論】合谷(LI4)、足三里(ST36)、太溪(KI3)への12週間の鍼は、クレアチニンレベルを低下させ、推算糸球体濾過量レベルを増加させた。」

2022年の台湾の論文は、この分野の金字塔だと思います。

↓

2022年1月10日『エクスプロア』

「残存した腎機能を保護する:『腎透析の鍼)』は、アドオンオプション追加選択肢になりうるの?:症例報告」

以下、2022年論文より引用。

「『残存腎機能』の間接的な指標として、尿量は炎症とネガティブな関係があります。鍼は喘息やリウマチ性関節炎のような炎症疾患を炎症阻害することで治療している。それゆえ、鍼は血液透析中の過剰な炎症や酸化障害を取り除き、『残尿量』と『残留糸球体濾過量』を増やすことに貢献した」

『残存腎機能』 の改善だけでは、 『残尿量』 『残留糸球体濾過量』 および『収縮期血圧』の安定性の大幅な向上を説明することはできません。私たちの以前の透析内鍼治療の症例報告は、理論的には、鍼治療によって強化された血行力学的安定性が 、負荷および心臓の負荷後の心臓のパフォーマンスの改善と左心室の減少に起因すると考えています。」

「この側面に関する先行研究の欠如は、腎機能の改善だけで 『残尿量』および/または『残留糸球体濾過量』の増加を引き起こすという誤解が原因である可能性があります。むしろ、血液透析患者の状態を変えるのは腎機能と心血管機能の両方の同時改善です。」

以上、引用終わり。

↑

2022年の台湾の症例報告は、腎臓病に対して、鍼治療による心臓血管機能の改善や全身の炎症状態の改善がメカニズムではないか?と提案しています。わたしは先祖代々の中医師の先生に教わりましたが、まさに『五行の水である腎臓の病気を、五行の火である心臓から治す』など、臓腑病を治すには、他の五臓を治すことを強調されていました。中医学の臓腑弁証で、胃病だから胃経とか、心病だから心経や心包経という発想は西洋医学の臓器別医学の影響だと個人的には思います。

また、以下の論文は慢性腎臓病の鍼治療のメカニズムについて、最も秀逸です。

↓

2022年

「慢性腎臓病における鍼治療のメカニズム:前臨床研究と臨床試験の概要」

↑

上記論文を読んで、最も印象的だったのは、以下の論文です。

透析患者は、他の患者と比較して「むずむず脚症候群」の有病率は高いです。

↓

2018年 イラン

「経穴に基づく近赤外線療法が血液透析患者のむずむず脚症候群の重症度に及ぼす影響:単盲検ランダム化比較試験」

↑

足三里、陽陵泉、三陰交、承山のツボに「近赤外線光療法(Near-Infrared Light Therapy)」のランダム化比較試験を行い、著効しました。ツボへの近赤外線照射は秀逸なアイディアだと思います。

「慢性腎臓病」患者さんで、透析を受けている方は糖尿病の割合が多いです。重度の糖尿病患者さんの下肢に鍼をするのは感染症のリスクもあるので、ツボに「近赤外線光療法」というのは合理性があります。「尿毒症性掻痒症」も、糖尿病を併発してたり、免疫力が落ちている患者さんなら「紫外線UVB光療法」のほうが患者さんにとっては安全で合理的です。むずむず脚症候群や皮膚のカユミで、深刻な感染症や切断などのリスクを冒すのは不合理だと個人的には思います。

個人的には、鍼のほうが効くような気がしますし、自分が患者さんなら腎臓の機能改善や全身の抗炎症は鍼のほうがよさそうなので鍼を選びそうですが、臨床では、いろんな面を考慮する必要もあるので、オプション選択肢は多いほうが良いと思いました。